Di cosa ridiamo quando ridiamo? Ispirazioni e insegnamenti dal fondo di Claudio Mellana

di Alessandro Berti

Spett.le Biblioteca,

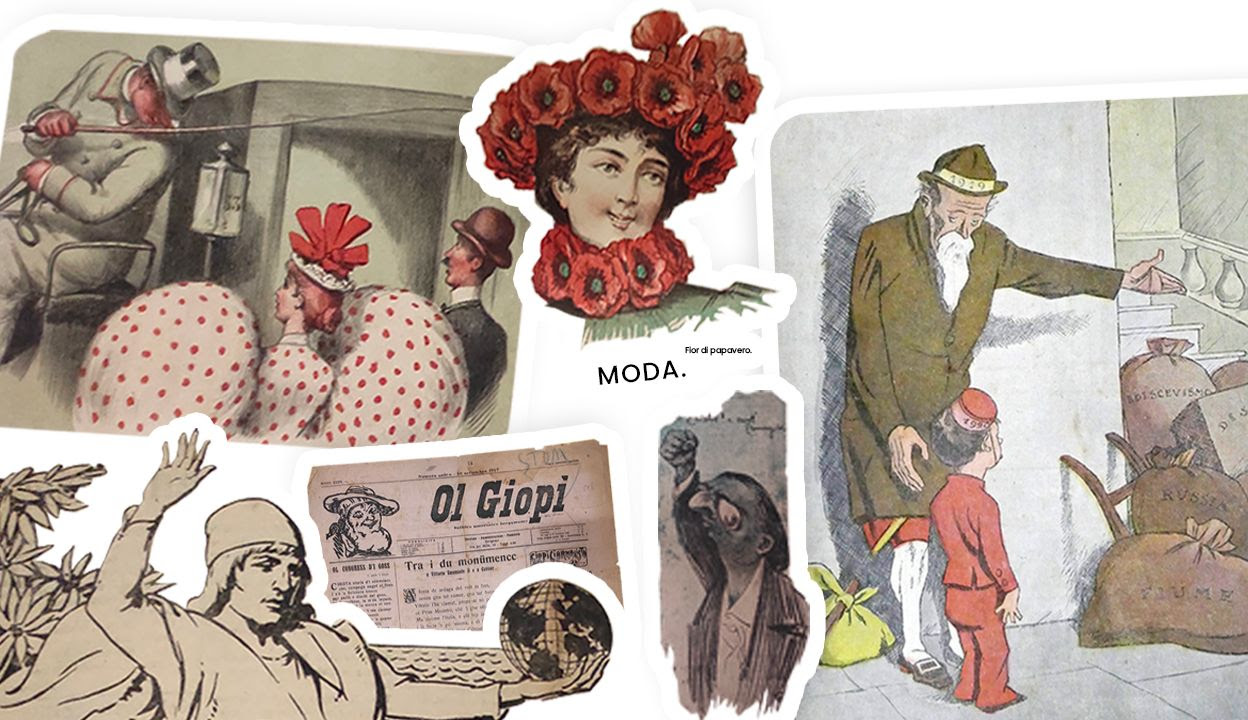

La satira, l’umorismo e la caricatura, disegnate e scritte, hanno svolto un ruolo, anche rilevante, attraverso le pagine dei periodici che, dalla metà dell’Ottocento in poi, se ne sono serviti. La rilevanza del ruolo dipende, a mio avviso, dal fatto che in alcuni periodi storici queste hanno dimostrato di poter contribuire a influenzare l’opinione pubblica.

Questo è avvenuto in epoche ben definite per intensità di ideali e gravità di avvenimenti come il periodo pre-risorgimentale e i primi anni del Regno d’Italia. Si è ripetuto prima, durante e subito dopo la Prima guerra mondiale e, in seguito, nei primi anni successivi alla Seconda guerra mondiale.

Satira, umorismo e caricatura partecipano dunque attivamente ai momenti drammatici della storia.

Con queste parole Claudio Mellana presentava alle biblioteche quello che lui stesso definì uno «strumento» utile per avere una visione della produzione editoriale umoristica in Piemonte: Contributo per una bibliografia dei periodici satirici e umoristici del Piemonte e della Valle d’Aosta, 1847-1998, edito da Il Pennino nel 2021.

Si rivolgeva alle biblioteche, probabilmente, non solo per diffondere il testo ma perché riconosceva in loro il luogo più adatto a un simile titolo: sono le biblioteche e gli archivi a custodire e permettere la consultazione di quella mole incredibile di riviste, periodici, giornali che compongono la storia della satira e dell’umorismo italiano e piemontese.

E alcune di quelle stesse fonti bibliotecarie che Mellana ha impiegato per i suoi studi ora sono un corpus preziosissimo della biblioteca del nostro Istituto e sono state oggetto di un ampio progetto di catalogazione e riordino finanziato dall’Assessorato alla cultura della Regione Piemonte.

Claudio Mellana è un illustratore e fumettista torinese ben conosciuto a livello nazionale. Negli anni Sessanta inizia a pubblicare su riviste underground e poi, a partire dagli anni Settanta, si dedica quasi esclusivamente alla satira politica realizzando vignette e manifesti per pubblicazioni sindacali e giornali nazionali (Ca Balà, l’Unità, La Stampa, Paese Sera). Mellana è stato un umorista di successo – pubblicando più di 3500 vignette e partecipando a numerose mostre collettive – ma ancora di più un appassionato collezionista e custode della memoria satirica italiana.

Ciò che è stato donato all’Istituto è un fondo bibliografico tanto vasto quanto già ben organizzato dal suo curatore. Claudio ha raccolto con cura e attenzione, parallelamente alla sua carriera professionale, un vero e proprio archivio di periodici e riviste sensazionale: circa 2000 unità bibliografiche, tra volumi, opuscoli e periodici.

Il fondo spazia attraverso i temi dell’attualità e della politica dalla metà dell’Ottocento fino agli anni dei conflitti mondiali, della Guerra fredda e dei più vicini decenni finali del XX secolo.

Claudio Mellana nella sua lettera ricordava come il ruolo della satira è tanto forte nei momenti storici segnati da forti ideali, da forti conflitti. Si dice spesso, ed è vero, che il primo step per una buona storia e per una buona risata è quello di rappresentare uno scontro, e girarci intorno con parole che lo sviscerano e alla fine lo ribaltano. Rappresentare l’aspetto comico della realtà, ossia l’humor, ci fa ridere ma è la satira che mostrando criticamente le contraddizioni della società ci spinge a valutare un cambiamento.

E allora è ovvio che guardando la collezione di Mellana le satire che più ci colpiscono risalgono ai momenti drammatici della nostra storia, più o meno recente: i travagli risorgimentali, le guerre mondiali, i red alert della Guerra fredda.

Satira ha un’etimologia particolare (anche umorismo ne ha una che vale la pena di leggere per cogliere l’ironica complessità del mondo da cui proveniamo). Satira deriva da un’espressione latina che indica «il vassoio vuoto riempito di primizie della terra destinate agli dèi».

Sapendo ciò, spero non solo per chi scrive, le opere satiriche assumono tutto un altro sapore. Vi faccio un esempio.

Nel 1854 il Regno di Sardegna viveva una crisi tutta politico-parlamentare per i dissapori e ritrosie di Vittorio Emanuele ad accogliere la legislazione anticlericale che avrebbe abrogato il riconoscimento civile a numerosi ordini religiosi, incamerandone i beni. Era il liberalismo trionfante post 1848 contro i tentennamenti dell’ancien regime e il Re, pressato dalle gerarchie ecclesiastiche, alla fine chiede le dimissioni di Cavour. Giuseppe Augusto Cesana, giornalista di successo di quegli anni che dirige il «Il fischietto», trisettimanale smaccatamente filo-cavouriano, fa uscire su doppia pagina una velenosa vignetta che rappresenta una pantofola del Papa con la leggenda «Quarto potere dello Stato».

L’assonanza tra un vassoio di primizie per gli dèi e una pantofola papalina non è esattamente il modo in cui spiegherei a qualcuno la definizione di satira sperando che mi capisca al volo, eppure riconosco la potenza dell’immagine. Perché Vittorio Emanuele va su tutte le furie, Cavour viene richiamato al governo, la legge approvata e Pio IX scomunica tutti i parlamentari che hanno approvato l’ingiuria con il proprio voto.

Non sarà andata proprio così, ci saranno stati – e si conoscono – equilibri e ragion di stato più corpose di una pantofola, però il vassoio così riempito rappresenta bene il senso di quel tempo. A me arriva.

Superato il periodo che possiamo definire dello “spirito risorgimentale” e inaugurando il progressivo incremento della alfabetizzazione della popolazione, l’umorismo ha gradualmente occupato uno spazio rilevante sui giornali.

Con l’irruzione del proletariato organizzato nacque non solo una nuova cultura, ma anche un nuovo modo di declinare le forme di comunicazione già esistenti. Lo scontro di classe mantiene così in vita un filone satirico veemente.

Pensate che nel 1921 un intellettuale come Antonio Gramsci mostra un vivo interesse per il disegno satirico-politico. Su «L’Ordine Nuovo» si pubblicano vignette e in un articolo del 27 novembre 1921 si legge come «il disegno satirico è certamente una delle forme elementari attraverso le quali gli operai possono esprimere in modo semplice i propri sentimenti, le proprie impressioni sugli avvenimenti politici. Già da diverso tempo abbiamo dato corso a questa forma di collaborazione proletaria e molti sono i disegni che ci sono pervenuti». Nacquero così le vignette “operaie”, che si affiancarono a quelle di Cip, ossia Pietro Ciuffo, il disegnatore ufficiale del periodico.

Il ventennio fascista stroncò la libertà di stampa, ma è proprio durante gli anni più cupi della guerra che la satira riemerse, sull’onda del caos dell’occupazione, della liberazione e del desiderio di interpretare volutamente il dramma in corso caricandone (da qui caricatura) alcuni tratti caratteristici, tragici. Vi faccio ancora degli esempi.

Nel gennaio 1944 esce un supplemento straordinario del «Risorgimento», programmaticamente intitolato “Per Finire Ridendo” – P.F.R. come Partito Fascista Repubblicano – in cui una vignetta e un’ode al «Nibelungo col ciuffetto» ironizzano speranzose sulla sconfitta tedesca in Italia e in Russia. E la prima pagina propone anche una storia infantile e imbarazzante del fascismo «per i più Biggini», facendo il verso a Carlo Alberto Biggini, gerarca e Ministro dell’educazione nazionale della RSI.

Si potrebbero fare migliaia di altri esempi per la Seconda guerra mondiale, in così tante lingue quante sono i popoli che l’hanno combattuta. Nel fondo Mellana se ne trovano centinaia, ma mi sembrava significativo – anche per ricollegarsi ai giorni nostri – citare e raccontare il retroscena storico di un disegno che è divenuto un’espressione della cultura di massa statunitense: «Kilroy was here». Si tratta di un disegno, molto spesso un graffito, la cui origine è controversa ma che era molto noto tra i soldati statunitensi durante la guerra.

La frase e il disegno di “Kilroy”, un pupazzo calvo con un naso prominente che sbircia da sopra un muro, lo ritroviamo non solo nei video e nelle fotografie d’archivio, ma anche nei prodotti culturali commerciali dei decenni successivi e nello spazio pubblico conquistato dalla Guerra fredda. Lo vediamo incidere sulla parete di una nave in un video propagandistico statunitense sul test atomico alle Isole Marshall (Bikini Atoll) nel 1946. E lo ritroviamo in film come Platoon o A Star Is Born, in videogiochi o in serie animate, sul muro di Berlino.

Kilroy, insomma, è un meme, è un elemento culturale che sviluppatosi da ciò che di più tragico il Novecento ha creato si è propagato fino a noi, certamente grazie al potere dell’imitazione e della riproduzione ma anche perché ha assunto un’idea, uno stile che trascende la guerra senza mai dimenticarla.

La satira, attraverso i suoi riferimenti culturali – anche quando temporalmente distanti – ci presenta temi e capovolgimenti che riusciamo sempre a riconoscere come attuali e pertinenti. Il fondo di Mellana, oltre al valore intrinseco del materiale, racchiude proprio questo significato.

Fonti: Claudio Mellana (a cura di), Muto come una vignetta: elogio del disegno umoristico senza parole; postfazione di Dino Aloi, Torino, Il Pennino, 2023; Claudio Mellana, Contributo per una bibliografia dei periodici satirici e umoristici del Piemonte e della Valle d’Aosta, 1847-1998, con la collaborazione di Dino Aloi, Torino, Il pennino, 2021.

© 2023 Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci Onlus | CF 80100170010 | Privacy e Cookie Policy